El cine, los apoyos y la política cultural (III de IV)

La década de los años noventa del siglo pasado dejó bien claro que las cosas no marchaban en materia de política cinematográfica –quizá debido a que, como tal, en realidad no había ninguna–: ya fuese por desinterés o por impericia de quienes estaban a cargo, la producción con apoyo gubernamental bajó a niveles alarmantes, llegando a finales de dicha década a producirse apenas alrededor de una decena de largometrajes en un año; congruente con su expansionismo y su afán mercadotécnico insaciable, el cine estadounidense se apoderó de las salas a niveles igualmente graves –y vigentes hasta la fecha–, copando los espacios de tal modo y durante tanto tiempo que logró el milagro para ellos, el despropósito para nosotros, de que a Todomundo le pareciera que esa situación es muy normal, y quien quiera competir con ellos tendrá que hacerlo dando por hecho la continuidad de dichas condiciones disparejas. Entretanto, fuera de reflectores, el videohome mantenía su muy mediocre vida, llenando videocaseteras sobre todo en el norte mexicano y el sur estadounidense con producciones de ínfimo nivel.

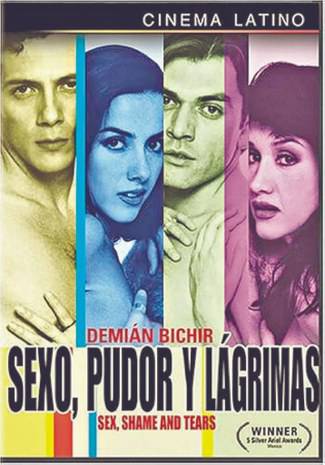

En ese contexto adverso y desbrujulado, producto del empuje personal y no como parte de una orientación y un esfuerzo colectivo, un puñado de películas mexicanas levantó la mano como para decir “existimos” e, inesperadamente, lograron cierto reconocimiento masivo, traducido dónde cuenta: en taquilla o, mejor dicho, en cantidad de espectadores. De principio a fin de aquella década, Sólo con tu pareja (1991), y Sexo, pudor y lágrimas (1999) marcaron la pauta principal que el cine mexicano seguiría de ahí en adelante, en términos de contenido, lo que le permitiría un relativo resurgimiento, bautizado por Mediomundo con el resobado mote de “nuevo cine”.

Los cineastas gananciosos

Lo anterior no habría sido posible sin participación estatal; a través de los ya extintos fideicomisos Fidecine y Foprocine, el IMCINE se convirtió en el principal productor cinematográfico nacional, distorsión apenas matizada por el surgimiento, lento y pedregoso, de empresas productoras privadas que, desde aquella década y hasta la fecha, son las esenciales generadoras del miasma fílmico imitador de lo gringo en el que mucha gente considera consiste casi todo o todo el cine mexicano.

Ambas vías convirtieron al cine en un coto abierto en el papel –cualquiera puede solicitar apoyos estatales, cualquiera puede filmar por su cuenta y riesgo–, pero cerrado en los hechos: los nombres de unos cuantos productores, directores, personal técnico e incluso actores que sí filman se repiten una y otra vez, para una exclusividad con muy pocas fisuras por donde, a cuentagotas, han ido colándose algunos nuevos cineastas que, bajo una lógica no explícita pero sí muy efectiva, una vez ingresados y en calidad de colegas reproducen la misma conducta que sus antecesores: como si se sintieran beneficiarios de un toque divino o algo así, se creen los únicos merecedores de seguir recibiendo apoyo para filmar.

Los cineastas silenciosos

En la otra cara de la moneda están quienes jamás han accedido a un apoyo a pesar de haberlo solicitado innumerables ocasiones, quienes lo consiguieron una única vez y desaparecieron, y quienes nunca lo han intentado, ya sea porque tienen clara la dificultad de subir a ese Olimpo, o llanamente porque decidieron una verdadera independencia. Anónimos, fuera del radar estatal y también del privado, nadie sabe cuántos son y menos qué es lo que filman/graban, y ya va siendo hora de que se les tome en cuenta así sea para el registro. Algunos de ellos se han organizado en pequeñas empresas productoras, que pueden generar alguna cosa y desaparecer para, como ave Fénix, resurgir hasta el próximo proyecto ya con otro nombre e integrantes; otros, más Quijotes, andan casi solos, gastándose el dinero que no tienen pero haciendo cine –o su equivalente, si se pone uno rigorista–, como dice la famosa frase, por puro amor al arte. (Continuará.)